不動産鑑定士調停センターは、法務大臣の認証(第76号)を受けた、裁判外紛争解決事業者です。

不動産鑑定士調停センターは、法務大臣の認証(第76号)を受けた、裁判外紛争解決事業者です。

不動産鑑定士調停センターでは、不動産の価格に関する紛争について、不動産の価格の専門家である不動産鑑定士と、法律の専門家である弁護士が、公正中立な第三者となって、当事者双方のお話を聴きながら、解決のサポートを行います。

お知らせ

- 2024/03/19 和解契約書に執行力を付与することが可能となりました。

- 2022/03/23 オンライン調停に対応可能となりました。

ADRとは

ADRとは、Alternative Dispute Resolution(裁判に代替する紛争解決手段)の略称です。

民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が仲介し、当事者双方の意見をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、

トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

(関係資料は こちら)

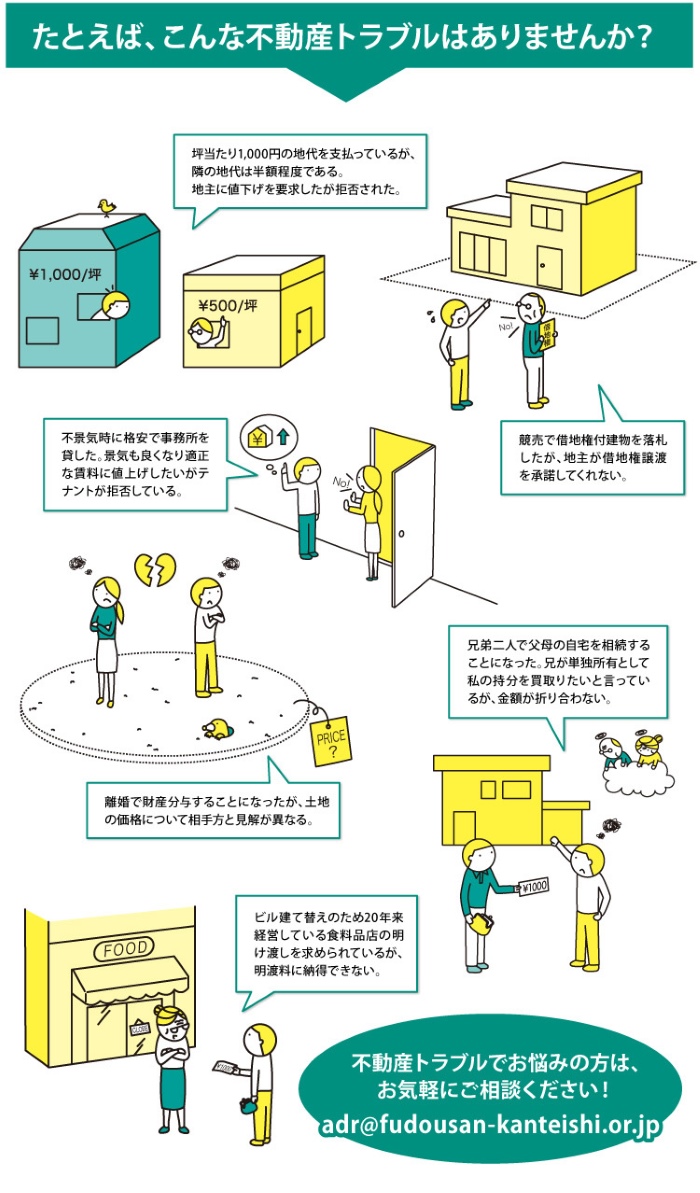

不動産トラブルでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

メール:adr@fudousan-kanteishi.or.jp

こんなときには

不動産鑑定士調停センターが取り扱う不動産の価格に関する紛争は次のようなケース(紛争の範囲)を想定しています。

- 貸主と借主間の紛争

- 土地の賃貸借契約に関連するケース

(1) 地代の増減について協議が調わない。

(2) 借地上の建物の用途変更あるいは建替の場合における地代や一時金(承諾料)について協議が調わない。

(3) 借地上の建物の売却に際し名義変更承諾料について協議が調わない。 - 競売で取得した借地権付建物について地主が借地権の譲渡を認めない場合における承諾料をめぐる紛争。

- 競売で取得した建物(法定地上権付建物)の所有者が支払う地代に関して地主と協議が調わない場合における賃料に関する紛争。

- 建物の賃貸借契約に関連するケース

(1) 家賃の増減について協議が調わない。

(2) 契約の終了に際し借家人が付加した造作の買取り額について協議が調わない。

- 土地の賃貸借契約に関連するケース

- 共有物分割に関する紛争

共有財産の現物分割、代償分割に関する価格紛争。 - 相続人間あるいは離婚に伴う財産分与の価格紛争

遺産分割、遺留分減殺請求、財産分与等における不動産の価格に関する紛争。 - 担保権者等と債務者または所有者

不動産の所有者が競売(もしくは破産等)前に、不動産の早期売却によって当該事態を回避できる可能性が高いと考える場合において、任意売却を前提とした抵当権等の抹消金額や処分価額に関する紛争。 - 貸主と借主間の紛争

地主が借地上に存する建物を買い受ける場合における時価相当額(借地権消滅の対価相当額)に関する紛争。 - 貸主と借主間の紛争

建物賃貸借契約に基づく借家人に対して家主が立ち退きを求める場合の立退き料に関する紛争。

具体的紛争の例示及び解決法について

別稿の「Q&A」をご参照下さい。

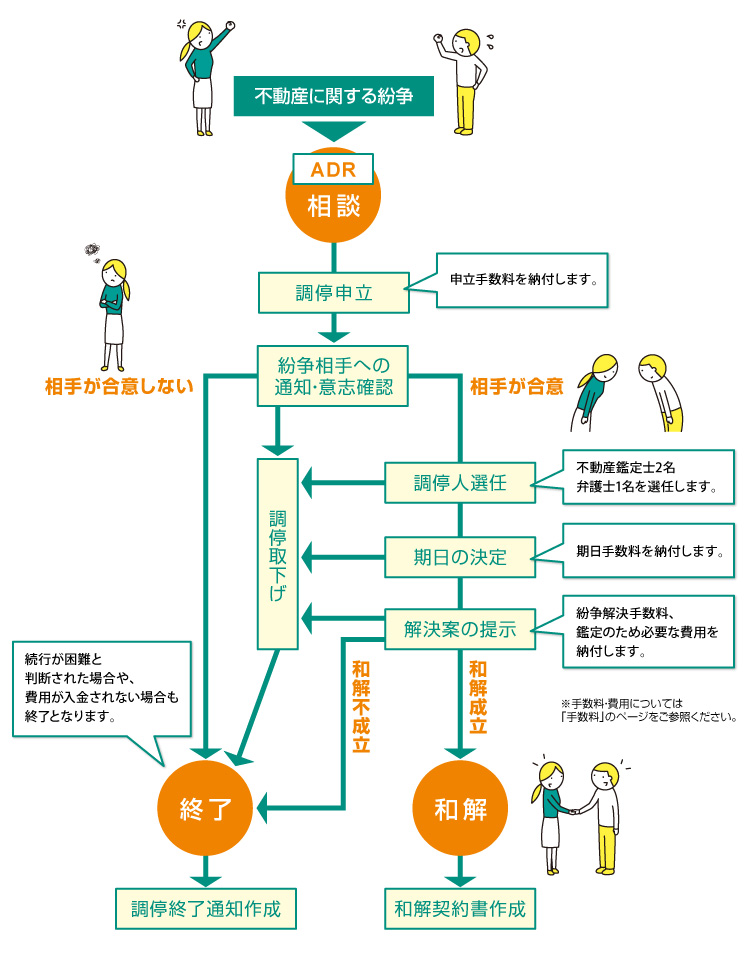

ADRの流れ

手続きについて

不動産鑑定士調停センター(以下「本センター」という。)は、不動産鑑定士調停センター設置規程に基づき、下記に記載したとおり、紛争解決に向けた調停手続を行います。

- 調停人の選任について

本センターによる調停手続は、3名の調停人(不動産鑑定士2名、弁護士1名)により行います。

上記の調停人は、本センターが選任しますが、当事者から「公正な手続の実施が妨げられるおそれがある調停人がいる」との申し出があった場合には、審査のうえ、この調停人を解任し、後任の調停人を選任します。 - 当事者が支払う費用について

(1) 申立手数料

申立人には、調停の申立てに際し、申立手数料として金10,800円を本センターに納付していただきます。

申立手数料は、申立書を受理した後は、返還いたしません。ただし、申立人が1度も期日に出席することなく取り下げた場合、又は相手方が拒絶もしくは1度も期日に出席することなく手続が終了した場合には、金5,400円を返還いたします。(2) 期日手数料

当事者双方又は一方の当事者は、期日が開催されるごとに、期日手数料として金32,400円を本センターに納付していただきます。

当事者の一方が期日に欠席する等の理由で期日が開催されなかったときは、全額返還いたします。(3) 紛争解決手数料等

当事者双方又は一方の当事者は、事件が解決したときは、和解契約書に記載された紛争解決手数料及び費用を本センターに納付しなければなりません。

調停人は、当事者双方又は一方の当事者が負担する紛争解決手数料の額を決定します。

紛争解決手数料の額は、紛争解決額(原則として、和解契約書に紛争解決額として示された不動産の時価相当額)を基準として、紛争解決手数料一覧表により算定します。

ただし、事案の内容、当事者の事情及び当事者の提供する資料により、上記紛争解決手数料を50%の範囲内で減額することができます。(4) 鑑定、出張等

事件の審理のため必要な調査や鑑定費用、交通費等の実費、日当等の全額は、当事者双方又は一方の当事者の負担とします。

調査や鑑定を実施する場合の費用、調停人が出張する場合の費用は、調停人が見積を示し、これに同意した当事者双方又は一方の当事者は、調査や鑑定費用、交通費等の実費、日当等の費用を本センターに現金もしくは指定する金融機関の口座へ振り込むことにより、予納しなければなりません。 - 調停手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について

別図をご覧下さい。 - 調停手続において知り得る当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法

調停人をはじめとして、運営委員や本センター事務局の職員等は、本センターが行う調停手続の業務に関与する者は、この業務に関し知りえた事実を他に漏らさない旨の誓約書を本センターへ提出します。

本センターは、調停手続に関する事実が記載されている文書(手続実施記録)の管理については、盗難又は不正アクセスを防止するための手段を講じているうえ、運営委員や本センター事務局の職員等においても、運営委員長の許可がなければ、閲覧することはできません。 - 苦情の申し立て方法

調停手続に関する苦情がある場合には、本センターに宛て、申立て者の氏名又は名称、住所及び連絡先、苦情の内容を記載した苦情申立書を提出して、申し立てることができます。本センターでは、受け付けた苦情内容の調査を行い、苦情処理を決定した場合には、その結果を申立て者へ通知(配達証明郵便)します。

z苦情の処理の受付窓口は本センター事務局とし、連絡先(電話番号等)、場所、受付時間等は本センター事務局の業務内容と同じです。 - 調停手続の解決方法等

(1) 和解調停の成立

① 調停手続において和解が成立したときは、調停人は、当事者の数+1(1部は本センターにおいて保存)の通数の和解契約書を作成して当事者双方に署名押印させ、かつ、自らは和解契約成立の証人としてこれに署名押印します。

② 調停人は、紛争解決手数料、調査又は鑑定費用、交通費、日当等の費用についての当事者双方の負担額に関する事項を和解契約書に記載しなければなりません。

③ 和解契約書は、当事者双方に対し、次のいずれかの方法によりこれを送達します。

一 配達証明郵便による送付

二 当事者に対する調停人からの直接の交付(2) 和解調停の不成立

① 調停人は、紛争の性質その他一切の事情を考慮し、和解調停による解決の見込みがない(一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき、一方の当事者が正当な理由なく3回以上又は連続して2回以上調停手続期日に欠席したとき等、当事者間に和解が成立する見込みがない)と判断したときは、調停手続を終了させます。

② 前項の規定により調停手続が終了したときは、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。また、調停人が、期日において調停手続を終了させる判断をした場合には、運営委員長が判断のうえ、調停手続の終了を決定した場合には、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。(3) 当事者の取り下げ

① 当事者は、本センターに取下書を提出することにより、いつでも調停手続の申立て又は調停手続の実施の依頼を取り下げることができます。

② 取下書が提出された場合には、運営委員長は、理由を記載した書面を作成し、これを当事者に配達証明郵便により送達して手続を終了させます。

手数料

- 申立手数料:10,000円(1件/税抜)

- 期日手数料:30,000円(1期日/税抜)

- 紛争解決手数料

時価相当額の金額区分:3千万円まで 紛争解決手数料(税抜):0.65% +130千円

(1)紛争解決手数料の額は、調停人がこれを決定します。

時価相当額の金額区分:5千万円まで 紛争解決手数料(税抜):0.55% +154千円

時価相当額の金額区分:1億円まで 紛争解決手数料(税抜):0.45% +174千円

時価相当額の金額区分:1億円超 紛争解決手数料(税抜):0.40% +224千円

(2)事案の内容、当事者の事情及び当事者の提供する資料により、上記紛争解決手数料を50%の範囲内で減額することができます。

(3)申立手数料、期日手数料及び紛争解決手数料については、消費税相当額が加算されます。

(4)当事者が、本センター以外において、期日調書に記載された事項を以て解決を行った場合には、当事者が連帯して紛争解決手数料相当額を支払わなければなりません。 - その他

相談・調停手続の補助業務(調査や鑑定費用、交通費等の実費、日当等の費用)

規程

Q&A

Q1.継続家賃の評価方法

3年前に事務所を10万円で借りたのですが、更新の時、家賃を12万円に値上げしてほしいと言われました。どのような場合に値上げ請求できるのでしょうか。継続家賃の評価方法を教えて下さい。

A1.

値上げが相当か否かは、借地借家法にある諸事由を満たすかか否かを、入手可能な資料(例えば、新旧の固定資産税・都市計画税の納税通知書、近隣の類似賃貸物件の賃料の直近の動向を示す資料等)に基づいて検討することが大事です。

不動産鑑定評価基準は継続中の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改訂する場合の評価方法として、①差額配分法(新規賃貸を想定した賃料と現行賃料の差額を配分する方式)、②利回り法(土地・建物価格の変動を反映する方式)、③スライド法(各種経済指数等を反映する方式)、④賃貸事例比較法(類似の事例との比較を行う方式)の評価方法を挙げており、各手法は一長一短があるため、これらから得られた賃料を比較検討して決定することになります。

賃料値上げ、値下げ請求権は賃貸借契約後において、事情変更により賃料が不相当になったことを要件としており、継続賃料の各手法は事情変更を具現化するための評価手法ということができます。

Q2.家賃値下げを要求する場合

リーマンショック前の周辺家賃は高かったので近隣相場の20万円で事務所を借りました。しかし、最近は値下がりして隣は17万円で募集されています。賃借後3年の更新時期を迎え、値下げしてほしいと考えていますが、できるのでしょうか。また、家主に値下げを拒否された場合、自分の正しいと信じる17万円を供託すればいいのでしょうか。

A2.

借地借家法は、将来に向かって借賃の増減を請求することができると規定しています。 また、家賃の減額について当事者間の協議が調わない場合についても同法に規定があり、減額が正当であるとの裁判が確定するまでは、家主は、現行家賃(設問では20万円)を請求できます。このことから、設問の場合、協議が調わないにもかかわらず、自分が正しいと信じる17万円を支払うだけ(相手側受領を拒んだ場合には、17万円を供託することになります)では、賃料の一部不払いとなり、賃借権を解除される恐れがあります。従って、現行の20万円を支払っておいて、当該減額が訴訟で確定した場合に、差額である3万円を取り戻せるということになります。

賃貸借契約は、将来も契約関係が継続するので、判決による一刀両断的解決ではなく、不動産鑑定士調停センターで中立公正な専門家の仲立ちで話し合い解決する方法は、裁判沙汰ではなく、将来的な良好な隣人関係を築き上げ、ソフトランディングできる方法として優れています。

Q3.事業用定期借地の地代値下げ請求

事業用定期借地として1,500㎡を2,000円/㎡で借りましたが思ったように事業収益を得られず、地代を支払い続けることが難しくなりました。事業がうまくいかないことを理由に値下げ請求できるのでしょうか。公租公課は値上がりしてきているようです。

A3.

借地借家法第11条第1項は、将来に向かって賃料(地代)等の増減を請求することができると規定しています。また、賃料の増減額請求は、訴を提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない(調停前置)と規定されています(民事調停法第24条の2)。

地代の増減請求権は客観的な経済事情の変更を要件としていますので、単に当初見込んだ事業収益が得られないなどの理由によって減額請求することは法律的には難しいということができます。しかし、比隣の賃料と比較して不相当に高額である場合などは実情を理解してもらうなどして話し合いによって解決する方法もあります。

賃料減額調停を裁判所へ申し立てることはできますが、不動産鑑定士調停センターに於いて公正中立な立場から適正迅速に話し合いを行うこともできます。調停センターでは、賃料の増減の調停のみならず賃貸人の譲渡承諾を得て、第三者に売却することなど法の規定にとらわれず幅広い解決方法も期待できます。

Q4.貸地の借地権付建物を買い取りたい

終戦直後から隣の土地を貸しているのですが、借地人から借地権を第三者に売却したいので承諾して欲しいと言われました。私も年老いてきたので長男が隣に住んでもらうと安心なので、借地権付建物を私が買い受けたいのです。どのようにしたらいいのでしょうか。その時の買取価格はどのように評価するのでしょうか。

A4.

土地所有者が譲渡を承諾しない場合は、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求めることができます(借地借家法第19条第1項…土地賃借権譲渡、転貸許可申立事件)。

しかし、土地の所有者は、第三者に売却するなら私に売ってくれという建物及び土地賃借権等の優先譲受権、いわゆる介入権という権利(借地借家法第19条第3項)があります。裁判所は土地賃借権譲渡、転貸許可事件と併合し借地権付建物の評価を裁判所が選任した3人の鑑定委員により構成される鑑定委員会に借地権譲渡承諾料支払の要否とその相当額について意見を聴き、買取価格(介入権価格)を決定します。

その評価方法は次のとおりです。

買い取り価格=借地権価格(建付減価後)-譲渡承諾料-借家権価格(建物が賃貸されており、借家権価格が発生しているような場合)+建物価格(建物に経済的価値がある場合。ただし、建物に経済価値が認められず取り壊しを相当とする場合には取り壊し費用を控除します。)

不動産鑑定士調停センターでは話し合いにより迅速に買い取り価格を話し合いで決めることもできます。解決方法を幅広く模索することもできます。

Q5.借地権付建物を売却したい

借地権付建物を売却したいのですが、地主が承諾してくれません。どのようにしたらいいのでしょうか。借地権を売却するにあたって、地主に譲渡承諾料を払わなければならないと聞きましたが、譲渡承諾料とは何ですか。また、どのように決められるのでしょうか。

A5.

土地所有者が譲渡を承諾しない場合は、借地人は裁判所に地主の承諾に代わる許可を求め通常借地権を譲渡する場合には、地主の承諾が必要です。(民法612条1項)。一般に賃貸借の場合には、賃借人が誰であるかということは、地主にとっても重要な利害関係があるので地主に無断で賃借人が変わっては困ります。(例えば賃借権の譲り受け人に資力がないため、賃料を十分に払えそうもないというケースなどが考えられます。)

譲渡承諾料とはこの地主の承諾に対する対価です。譲渡承諾料は借地権価格の10%前後が一般的ですが、譲受予定者が推定相続人であるなどの事情がある場合は0~8%に減額することもあります。

地主が承諾をしてくれない場合は、裁判所に地主の承諾に代わる許可の裁判を申し立てることができます(賃借権譲渡許可の申立て…借地非訟手続きと言います)。

申立てから決定までの所要時間は、一般的には約7~9ケ月かかるケースが多いようです。地主が譲渡については承諾していても、承諾料について合意できない場合は、不動産鑑定士調停センターにおいて簡易・迅速に話し合い解決を期待することができます。

Q6.借地に賃貸マンションを建てたい

木造建物所有目的の借地上に木造2階建居宅を建てて住んでいますが、最近周辺にはマンションが多くなり、鉄筋コンクリート造5階建の賃貸マンションに建替えようと考えています。借地契約の目的には、木造2階建居宅の敷地と書いてありますが、どのようにしたらいいのでしょうか。借地条件変更承諾料とはどのようにして求めるのでしょうか。

A6.

木造2階建居宅から鉄筋コンクリート造5階建の賃貸マンションに建替えたいということですから、地主の借地条件変更(木造から鉄筋コンクリート造への)の承諾が必要になります。

借地契約には建物の種類・構造・規模・用途などに制限がつけられている事が多いので、借地条件の変更について地主の承諾が必要となり、その対価が借地条件変更承諾料です(借地借家法第17条1項)。

借地人にとっては、借地条件の変更により借地を有効に利用できる効用増があり、地主にとっては今まで使用させてなかった部分を使用させることになります。

借地条件変更承諾料は、東京地裁の決定例によると、更地価格の10%を基準とし、従来の借地関係の経緯などを加味して、更地価格の7~13%の範囲で決定されることが一般的です。同時に地代の増額を請求されることも多いです。まず、当事者間で話し合いを行い、話し合いで解決できなかった場合は地主の承諾に代わる裁判所の許可を得て借地条件変更をすることができます。借地条件変更については合意しているけれど、承諾料について合意ができない場合は、不動産鑑定士調停センターに申し立てて適正・迅速な解決を期待することができます。

Q7.共有取得物の分割法

兄弟3人で父母の自宅を相続で共有取得したのですが、長男が単独所有として住みたいと言い出したが話し合いがつかない。共有物分割にはどのような方法があるのでしょうか。

A7.

不動産の相続による分割には①売却して売却代金を分割する「換価分割」、②不動産を相続した人が他の相続人に現金などを支払う「代償分割」、③売却も分割もせず相続人全員での「共有」、④不動産をそのままの状態で分割する「現物分割」があり、それぞれ一長一短があります。

換価分割(①)は自宅を売却して、売却代金を共有持分で公平に分けられますが、売却物件としての市場性、希望価格での売却が難しい難点があります。代償分割(②)は相続不動産を残し、公平に分けることが可能ですが、代償金の前提となる不動産の時価を巡ってもめることも多く、また不動産を相続する人に代償金負担に見合った資金的余裕が求められます。共有(③)は相続不動産を残せる、公平に分けることが可能で資金も必要ありませんが、不動産の処分(売却)や維持(建替え、増改築)に共有者全員の同意が必要であり、時間の経過による世代交代と共に共有者が増大しトラブルが拡大する恐れが残ります。現物分割(④)は不動産を残せますが分割可能な不動産でなければなりません。

前記分割方法のうち、本問のケースでは長男が自宅を単独取得するので代償分割による解決です。しかし、当事者間における現実の話し合いの場ではそれぞれの思惑に沿った各種資料が持ち込まれて、価格についての主張が交錯し代償金算定の基礎となる不動産の時価を巡って混乱することが多く見られます。

不動産に関わる共有物分割は遺産分割のほか遺留分減殺請求、夫婦間の財産分与など色々な場面が予想されますが、不動産鑑定士調停センターでは公正中立な評価によって話し合いによる解決を期待することができます。

Q8.借地上住宅を建て替える際の承諾料

借地上に建っている現在の住宅は築後50年を経過し、建替時期が到来しました。建替承諾料はどのように計算するのでしょうか。

A8.

土地の賃貸借契約は、契約面積、契約の目的、契約期間、賃料などのほか承諾を要する事項等について取り決め、借地の譲渡転貸、建物の増改築等にあたっては事前に地主の承諾を要する旨を定めていることが多いと思います。増改築禁止の特約はこれに該当し、地主が増改築を承諾する見返りとして承諾料を要求することが通常です。建物の増改築は契約に定められた借地条件を変更しないで行う建替えである一方、非堅固な建物(木造等)を堅固な建物(鉄骨造等)に建替える場合や建物の用途の変更(居住用から事業用など)を伴う建替えなど借地条件を変更して行う場合もあります。

借地非訟では一般に前者は増改築許可申立事件、後者は借地条件変更許可申立事件として取り扱われています。地主の許可が得られず、裁判所が代わって許可する付随処分として、増改築承諾料は更地価格を基礎に3~5%程度、条件変更承諾料で10%前後を目安に決定されています。承諾料と併せて地代の増額を求められるケースが一般的です。

増改築あるいは借地条件の変更については承諾していても、承諾料の額がまとまらない場合は、不動産鑑定士調停センターで迅速な話し合い解決を期待することができます。

Q9.マンション共有持ち分権の評価

夫婦で共有持分2分の1ずつのファミリーマンションのうち夫の持分2分の1が競売で売りに出ています。共有持分の評価はどのようにするのでしょうか。

A9.

競売においてファミリーマンションの共有持分のみが売却対象となるケースは稀にはあります。そこでまず共有持ち分に係わる競売物件の評価について、原則的な考え方を記します。

通常の競売物件の評価では一般市場における適正な時価を基礎とし、競売市場特有の要因(所有者の協力が得られない、心理的抵抗感、内覧に制約がある、資金的余裕を要するなど)を考慮し、競売市場修正を行って売却基準価格(最低売却価額)を求めますが、売却不動産固有の要因によって需要が限定されることが予想される場合、競売市場修正を行う前段階で市場性修正を行っています。

共有持ち分には比較的分割し易い更地から分割し難い土地建物まで様々なケースが考えられますが、ファミリーマンションの一室は分割できないので換価分割、代償分割に限られ、分割の選択肢は限られるので分割の時間的、経済的負担を考慮し20%前後の市場性減価を行っているのが一般的です。このように共有持ち分のみの売却の場合は共有減価を行いますが、すべての共有持ち分(100%)を売却するときは、共有減価は行いません。買受人は100%の所有権を取得することになるからです。

Q10.共同相続した共有住宅の家賃の評価方法

遺産分割協議の結果、兄弟3人で父の家を法定相続分(3分の1ずつ)で共有分割にしたのですが、長男が1人で住みたいというので、家賃さえ払ってもらえればいいと考えています。この場合、家賃はどのように評価するのでしょうか。

A10.

長男が自分の持分(3分の1)を超えて居住している場合、超えた部分(3分の2)について無償で居住させる契約(使用借権)とか、賃貸借契約を締結していない場合には不当利得、損害金の支払いが問題となります。賃貸借契約を締結しておけばこのような問題は起こりません。このような場合、新規に賃貸借契約を締結することになるので正常賃料を求めます。

正常賃料は積算賃料、比準賃料、収益賃料の各試算賃料を求め評価額を決定します。収益賃料は余り一般的ではないので積算賃料と比準賃料について説明します。積算賃料は土地、建物の基礎価格に期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費を加算して求める原価性からアプローチする方法です。

比準賃料は比隣の代替競争関係にある賃貸事例との比較を行って市場性からアプローチする方法です。客観的な賃料水準を反映する方法ですから、賃料水準を把握しやすい、アパート、マンション、事務所など事例が多数得られる場合は説得力があります。

建物全体の賃料を求め、他の兄弟の共有持分(3分の1×2人分)を乗じて家賃を求めることとなります。

Q11.オーダーリースの賃料減額要請

もともと倉庫業を営んでいたのですが、カラオケチェーン店を経営する会社から付近の相場(坪当たり5000円)の2倍(同1万円)の家賃を払うのでカラオケ店を建設して欲しいというので、倉庫を取り壊し、銀行から借り入れてカラオケ店舗を建設し、約束通り坪1万円で賃貸しました。そうしたところ、1年経って比隣の賃料と比較し家賃が高いので半額の坪5000円にしてくれという申し入れを受けました。それでは銀行への返済もできなくなります。値下げしなくてはならないのでしょうか。継続賃料はどのように評価するのでしょうか。

A11.

継続賃料の評価方法として、①差額配分法、②利回り法、③スライド法、④賃貸事例比較法があります。借地借家法の賃料増減請求権行使の要件として、賃貸借契約締結後相当期間の経過と経済事情の変動が必要とされています。

テナント側は賃料相場坪5000円の2倍を払ってでも採算がとれると判断し、オーナー側は坪1万円であれば銀行返済も可能と判断し賃貸借契約を締結しているわけです。この約束は守らなければならないということが賃貸借契約の大前提です。

この1年間でどのような経済事情の変動があったのかを判断します。従って、本件のような特殊事情がある場合は、賃貸事例比較法はあまり参考になりません。もともと相場は坪5000円であることが分かっていて、坪1万円と合意しており、本件特有の特殊な事情(いわゆるオーダーリース)があるからです。比隣の賃料が5000円だからといって5000円に値下げするようなことになると、家主にとっては2階に上って梯子を外されることになります。本件のような理由では比隣の賃料まで値下げできるということにはならないと考えられます。

Q12.継続地代の評価方法は

現在、坪(3.3㎡)当たり700円の地代を払っていますが、最近地価、公租公課が値下がりしてきており、隣の地代を聞いたら坪500円とのことです。値下げしてもらいたいと考えていますが、継続地代の評価方法を教えてください。

A12.

不動産鑑定評価基準によれば、継続賃料は差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法などによって求めるものとされています。

借地借家法第11条1項は、租税その他の公課の増減、土地価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代に比較して不相当となったときは地代の増減の請求ができる旨規定しています。

ご質問の内容は、地価、公租公課が値下がりしているとのことですから、地代値下げの要因とはなりますが、経済事情の変動は地価、公租公課だけではありませんので、値下げが相当か、どの程度の値下げが相当かは他の経済事情も総合考慮する必要があります。将来とも借地関係は継続し、今後も地代改定の話は出てくると思いますので、円満な話し合い解決をお勧めします。

Q13.土地賃借の更新料は支払うべきか

土地を賃借し契約期間20年の更新期を迎え、更新料の支払いを求められています。更新料は支払わなければならないのでしょうか。更新料はどのように評価するのでしょうか。

A13.

最高裁判所(昭和53年1月24日第三小法廷判決)は、建物所有を目的とする土地賃貸借契約における賃貸借期間満了に際し、賃貸人の一方的な請求に基づき当然に賃借人に賃貸人に対する更新料支払義務を生じさせる事実たる慣習が存在するものとは認められない、として更新料の支払義務を否定しました。裁判上、更新料の額などを合意した場合は別として、更新時期が来たからという理由だけで更新料の支払いを求めて訴えを提起しても、最高裁判決があるので難しいようです。

しかし、合意更新しているケースでは更新料が支払われている例を多くみかけ、話し合いで更新料の支払いを約束することも多いようです。

バブル期で地価が高騰したときは、更地価格等を基準としたのではとうてい払えないので、支払地代月額の何カ月分というような取り決めもあったようです。最近は地価が下落傾向にあり、データによって様々ですが、更地の2~4%前後で合意されるケースが多いようです。 長期にわたり継続する借地契約は話し合い解決が望ましいので、公正中立な第三者が入ると話を進めやすくなるメリットがあります。

Q14.建物賃借の更新料を求められている

建物を賃借して3年の更新期を迎えて、更新料の支払いを求められています。更新料支払いの約束のあるとき、ないときでは違ってくるのでしょうか。

A14.

土地の更新料の支払いについて、最高裁判所は当然の支払義務はないと判示しており、借家の場合も同様と考えられます。従って、更新料支払いの約束がない場合には支払義務はないと考えられます。契約更新にあたり更新料を払う旨の約束がある場合には、法定更新する場合であっても支払義務があるか否かについては見解が分かれています。

賃貸借契約締結にあたり、更新料支払いの意思がなければ、更新料の支払約束はしないなど、あらかじめ意思を明確にするとトラブルを防止することができます。

更新料、権利金など、一時金の支払慣行は地域性、貸手市場か借り手市場かなどの市場性によって変化しています。貸手市場のときは、高額な権利金、保証金、更新料の支払いは取引慣行と考えられていましたが、借り手市場の場合は更新料の約束はなされず一定期間フリーレントという契約もみられ、市場バランスによって一時金の支払慣行は変わるようです。

Q15.競売で借地権付建物を落札したが

競売で借地権付建物を落札しましたが、地主さんが借地権譲渡を承諾してくれません。どうしたらいいのでしょうか。譲渡承諾料はどのように計算されるのでしょうか。落札したときの価格を基準にするのでしょうか。

A15.

賃借権の譲渡、転貸は、賃貸人の承諾を要します(民法第612条)が、譲受人の第三者が借地権を取得しても地主が不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権の譲渡を承諾しないときは、借地権者(競売の場合は落札した第三者)の申立てにより、裁判所は地主の承諾に代わる許可を与えることができるとされています(借地借家法第19条、第20条)。

競売で取得したときは、代金を支払った後2カ月以内に限り申立てをすることができます(同法第20条3項)。地主の承諾に代わる許可を与える場合、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、財産上の給付を命ずることができるとされており、いわゆる譲渡承諾料の支払いが規定されています。

譲渡承諾料は東京などでは一般的に借地権価格の10%とされており、競売の売却基準価額は、譲渡承諾料相当額を控除して求められています。借地権者は譲渡承諾料支払いの資力がないのが一般的ですから、買受人が支払うことを前提としてあらかじめ譲渡承諾料相当額を控除しています。譲渡承諾料は落札価格でなく正常な市場における時価を基準として求めます。

Q16.借地人に底地を買ってもらいたい

私は関西に住んでいるのですが、東京にある土地(底地)を相続しました。土地を管理することもままなりませんので、借地人に買い取ってほしいと考えています。底地価格はどのように評価するのでしょうか。

A16.

底地を当該借地人が買い取る場合は、底地と借地権付建物が同一所有者に帰属することによる市場性の回復により経済価値が増加する場合があることに留意すべきとされています。

ご質問は借地人に買い取ってもらう場合の適正価格ですから、限定価格ということになり、併合の利益を考慮して求めます。

借地権者が底地を取得すると完全所有権が回復しますので、実務としては更地価格に底地割合を乗ずる方法、借地人が底地を買い取った場合の取引事例比較法によって求める方法などが考えられます。底地を借地人が買取るときと、借地人以外の第三者が買取るときでは価格が変わると考えられています。

割合方式は都内のように借地権取引の慣行が熟成し、慣行的借地権割合、底地割合が形成されている地域では受け入れやすいのですが、借地権取引の慣行が熟成しておらず、借地権価格を認識できないような地域では、割合方式は理解を得ることは難しくなるでしょう。 借地権と底地の関係は、大都市、地方都市、農漁村集落などの地域性が顕著に現れますので、地域の取引慣行に即した解決が理解を得やすいでしょう。

Q17.競売で底地を入札したいがその評価は

競売で底地が売りに出ています。入札したいのですが、底地の評価方法がよくわかりません。評価方法を教えてください。

A17.

競売の売却基準価額は、競売市場で売却することを前提としていますので、借地人ではなく第三者が入札することのできる価格を目安として求めています。競売評価では土地利用権価格を控除する方法を採用していますが、底地は市場性に劣り、収益性が劣るケースなどがみられます。このような減価要因は必要に応じて市場性修正を行って価格に反映させています。

規模の大きな底地では不動産業者が一括で落札し、借地を分筆するなどして整理し、借地人に底地を買い取ってもらったりするケースも見受けられ、売却率は比較的高いようです。

関係団体リンク

リンクバナー

画像を右クリックで「名前をつけて画像を保存する」を選択して保存してください。

サイズ:88px ✕ 31px

サイズ:234px ✕ 60px

サイズ:468px ✕ 60px

不動産鑑定士調停センターのバナーを作成いたしましたので、ご活用ください。

リンク先URL https://www.jarea.org/request_consul/rea_mediation_center/index.htmlを設定のうえ、ぜひホームページにバナーを貼っていただき、不動産鑑定士調停センターをより多くの方に知っていただけるようご協力をお願いいたします。